Network Appliance 3 計画

- 概要

-

Network Appliance 3 計画について、目的、システム構成、機能、今後の展望等を述べています。

準備中・設計中

はじめに

ディジタルカメラが普及し、携帯電話やiPodなどの情報端末が身近なものとなった現在、 個々人の生活をディジタルデータとして記録することが容易になってきています。 ディジタルデータとして記録することで、これまでと比較にならないほど大量のデータを保持することが可能になりました。 MEMSなど、最近のセンサ技術の進歩に伴い、今後ますます大量に生活の記録を残すようになることが想像されます。 こうした状況のなかで、 自分自身に関する情報をディジタルデータとして保持し、いつでも参照できるようにすることで、 生活に役立てようとする試みが現在盛んに行われています。

ここ数年、インターネットにおいてSNSやGmail, Google Map, Google ドキュメントなどのWebアプリケーション が多数開発されています。 そして、個人の記録のいくらかの部分はこれらのサービスに預けられています。 たとえば、画像をFlickrにアップロードしてみたり、 Google ドキュメントで文章を書いてみたり、Blog上に日記を記述するなどしています。

人生を通じて自分の記録を保持し続けることを考えた場合、 これらのサービスが少なくとも50年以上安定して利用できる(少なくともデータを失わない)ことが望ましいと考えられます。 さらに、先祖の記録として10代程度先の子孫にデータを残したい場合には数百年後にもデータが取得できることが必要になります。 しかし、「会社の寿命は30年」という説がある以上、 5年10年でサービスが終わり、データを紛失するという状況は十分に起こりえます。 また、個人の記録を自分のものではない何らかの思想的バイアスのかかった仕組みを使って記録することは 個人のアイデンティティを保つという観点から問題があるように思います。 ここで、(他人任せにせず)自分自身で一般的なWebサービスの代替機能を持つサーバを作り、 そこに自己責任において無くしたくない自分自身の記録をため込むという考え方もあると考えていて、 そのためのサーバを、電子工作的な興味を絡めて設計することにしました。

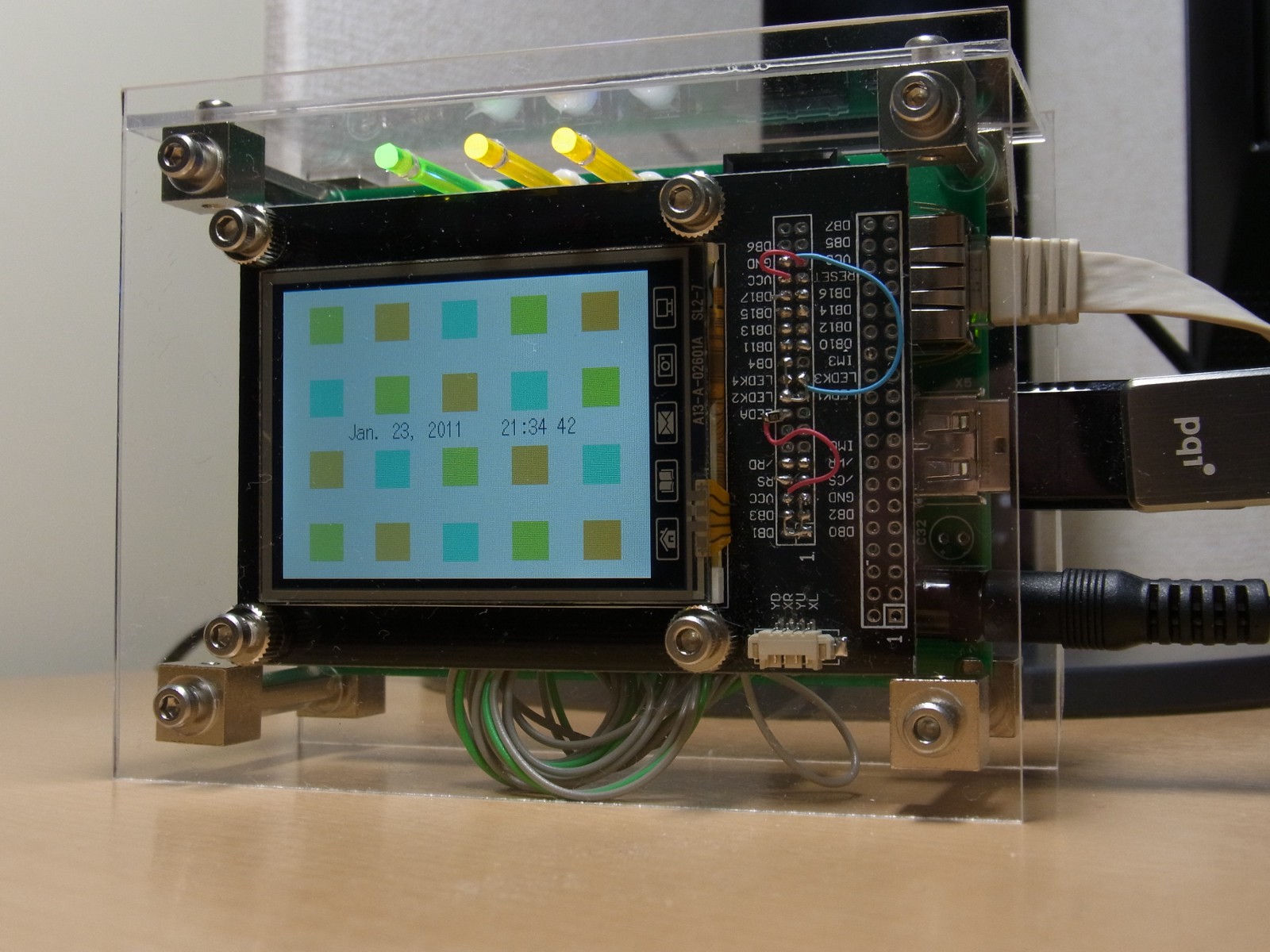

一般的に、サーバといえばPCやワークステーションを用いて構成します。 しかし、個人的には、PCはその騒音、電力、サイズの面で一般人の住環境で24時間稼働させるには向いていないと感じます。 そこで、ボード・筐体のレベルから設計して、専用のハードウエアを設計しました。 そして、そのハードウエア上に専用のソフトウエアを組み込み、サーバとして利用できるようにすることにしました。 日常の中に溶け込みやすくするため、 このハードウエアは比較的小さくつくり、ラジオや目覚まし時計など日常的な小物に擬態できます。

日々の行動を記憶するハードウエアを、直接人が触れる場所に存在可能とすることで、 サーバはより直接的に日常を記録していくことができます。 たとえば、今回設計したハードウエアにはUSB端子があるので、そこにスマートフォンを接続することで、 スマートフォンの充電とデータのアップロードが(PCなどを介さずに)可能になります。 また、日記を書き忘れたときには音などで警告することもできます。

日常の小物として生活に溶け込むハードウエアは、そのハードウエア自体が生活の記録となりえます。 つまり、ハードウエアが保持する内容は生活の記録ですが、ハードウエアそれ自体も生活の記録となります。

この計画で設計するNetwork Appliance 3は、Network Appliance 2の後継に当たります。 Network Appliance 3ではMCU、メモリ、ネットワークインタフェースそれぞれにおいて高速化を行いました。 Network Appliance 2 では「個人のための個人のサーバ」としての側面にやや焦点を絞ったため、 画面やボタンが無く、人間との間のインタフェースが弱い欠点がありました。 たとえば、操作はリモコンかWebブラウザを経由してしか行えず、直接触って操作することはできません。 そのため、ハードウエアに対して愛着がわきにくいという結果につながりました。 そこで、画面とボタンを付加し、直接触って操作できるようにしました。

システム構成・計画

Network Appliance 3は以前設計した大容量RAMを搭載したMCUボード (model 1, model 2)を用いて設計する、 ハードウエアの名前でもあり、システムの名前でもあります。 両者を厳密に区別する場合には、Network Appliance 3ハードウエアやNetwork Appliance 3システムと呼びます。

Network Appliance 3 ハードウエアは、 小さくて、消費電力が小さくて(1ワット前後)、ネットワークにもつながり、いくらかのI/Oを持ち、小型の液晶を持ちます。

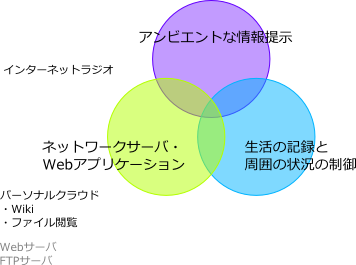

この Network Appliance 3ハードウエアを用いて実現する 今思い描いている機能を図で表現するとこんな感じです。 3本柱で主な機能があります。

- ネットから手に入る情報を何らかの形で人に伝える機能

- 生活を記録する機能

- 日記をつけたり、生活の記録を見たりするためのWebアプリケーション機能

そして、これらの3つの機能を実現するための具体的な機能を小さい文字で図中に書き入れています。

3つの機能は密接に関わりあいます。 情報を提示には個人の嗜好を考慮することが望ましく、 日常生活においての行動の記録・分析が必要です。 また、どのような情報に興味を持ったかという情報は 個人の記録として残すことでのちの情報提示に役立てます。 Webサービスで付けた日記は生活の記録でもあり、このデータは情報提示にも利用できるはずです。

いまのところそれほど機能を詰め込めていないのですが、 これまでのNetwork Appliance 2の機能のいくつかに加えて、 個別に開発を行ってきた RSSリーダ、Prologインタプリタなどの機能を追加していく予定です。

実現した機能

更新が現状に追いついていないので、 Network Appliance 3ハードウエアのページ も参照してください。

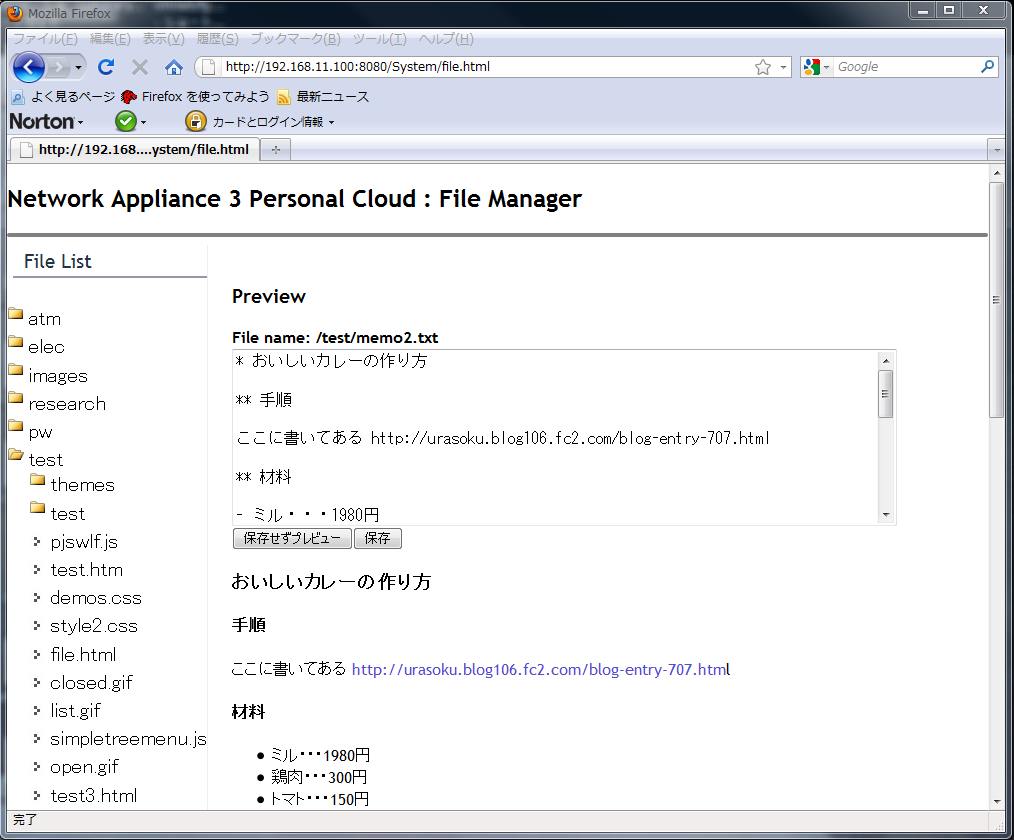

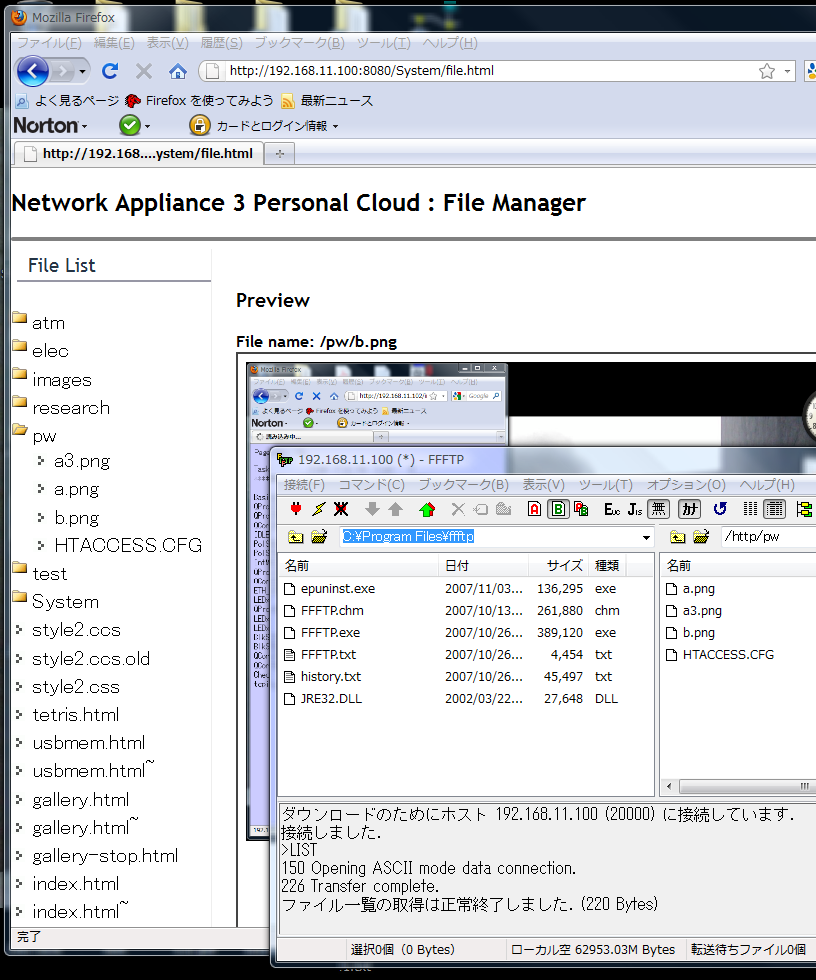

パーソナルクラウド

Wikiとファイルマネージャが一体化したタイプのWebアプリケーションを構築しました。 ホストとなるハードウエアは貧弱なので、ブラウザでJavascriptを用いて可能な限りクライアント側で処理を行っています。 たとえば、一般的なwikiでは、サーバ側でテキストを解析してページを生成しますが、 ここではAjax的にクライアント側でテキストを取得し、Javascriptでフォーマッティングしています (Pure JavaScript Wiki Like Formatterを用いています)。

保存もできます。これもバックグラウンドで非同期に処理します。jQueryを使いました。

これをクラウドと言ってよいのか分かりませんが、 パーソナルクラウドと名付けてみました。

このWebアプリケーションを基盤として用いて、日記の自動生成をやりたいと思います。 具体的には、行動記録から日記のテンプレートを毎日wiki上に自動で作らせたいです。 これに手を入れることで、簡単に自分だけのための日記を作れたらいいと考えています。

これらのWebアプリケーションを実現するために、 ハードウエア側ではhttpdとメンテナンス用のftpdが動いています。 httpdはBasic認証に対応していて、パスワードで制限されたページをつくることができます。 (別ページまとめます)。

インターネットラジオ機能

こちらで若干記述しています。Shoutcastタイプのインターネットラジオを再生できます。 リモコンで再生や停止を制御できます。

今後の展望

電子化したOn Kawara

地方の美術館は、一般的に、その地元出身の芸術家の作品を集めています。 たとえば、青森県立美術館なら、青森出身の奈良美智(ちなみに、大学は愛知県)と棟方志功の作品がそろっています。 愛知県では、河原温(On Kawara)の作品を見かけることがあります。 名古屋市美術館は常設展で展示していることがある(初期作品、日付絵画ともに)ので高い確率で見られます。

日付絵画、"I Went"、"I Met"等の On Kawara の作品をみて思うのは、その作品それ自体が生活の記録になっているという点です。 日付絵画は日付を描いたという作品であるのと同時に、その日付のOn Kawaraの生活の記録になっています。 これは最近のライフログや生活記録の研究を合わせて考えると興味深いところです。

On Kawaraの作品を生活記録の観点から再構築することで何か面白いものが見えてくるかもしれません。 日付絵画を自動的に生成する試みがされています(onKawaraUpdate (v2))。 また、On Kawaraと名乗るアカウント(本人ではないという意見もある)は"I AM STILL ALIVE"を twitterでつぶやいています。 "I Got Up"などの作品はすぐにでも電子化できそうです。

ディペンダビリティ

手製の機器を数カ月から数年のスパンで24時間稼働させると故障やバグによる不具合が起きることがあります。 Network Appliance 2の場合、2年以上稼働させていたのですが、その間には、 ファイルシステムに異常が生じ一部のデータが消えることがありました(しかもそのことに全然気づかない)。

できれば、そのような事態は防ぎたいです。故障を報告するための仕組みだとか、 複数台で相互監視させながら動かす仕組みを考える事が必要です。

(2010/3/6)

(2010/3/27)

(2012/2/3 文章の若干の変更、ハードウエアの写真を model 1 から model 2 のものへ変更)

参考文献

- "On Kawara (Contemporary Artists)," Phaidon Press, 2002.